イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

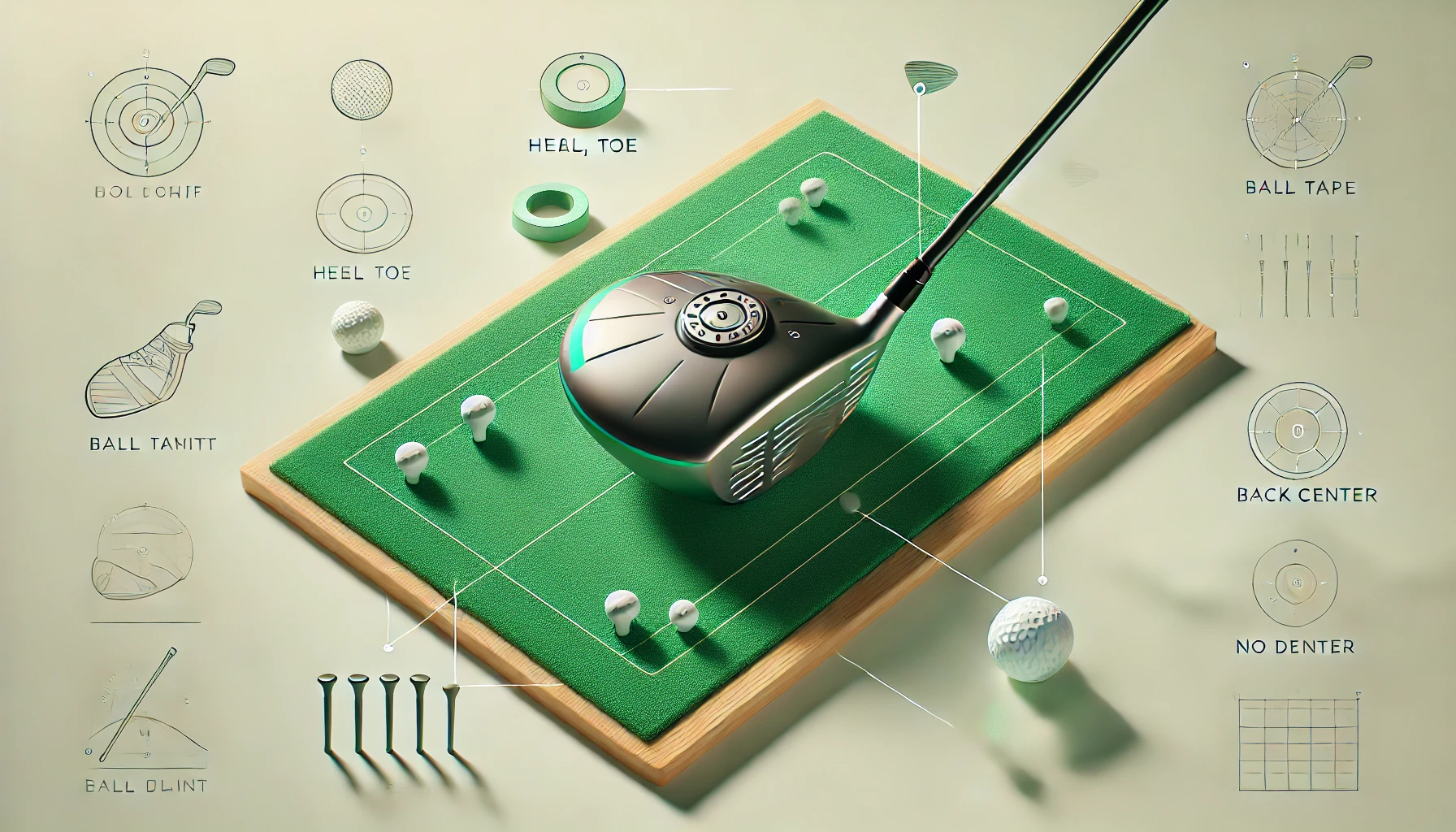

ドライバーに鉛を貼ることで、スイングの安定や弾道の改善、さらには飛距離アップまで狙えるという調整法をご存じでしょうか。最近ではプロゴルファーだけでなく、アマチュアの間でも注目されており、「ドライバー 鉛」というキーワードで情報を探している方も増えてきています。

しかし、鉛の貼り方には位置による効果の違いがあり、目的に応じて適切な場所を選ばなければ、逆効果になるデメリットも存在します。例えばスライス防止にはヒール側が効果的とされますが、飛距離を重視する場合はバックセンターやフェース寄りなど、調整ポイントは変わってきます。また、何グラム貼るかによってもバランス変化が起きるため、微調整が求められる場面も少なくありません。

この記事では、ドライバーに鉛を貼る具体的なおすすめ位置やシャフト側の貼り方、さらにプロが実際に行っている調整例まで、幅広く網羅して解説します。クラブの性能を引き出すためのヒントを探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

≡記事のポイント

✅自分に合った鉛の重さや貼り方の選び方

✅プロが行っている鉛による調整方法

✅貼りすぎや誤った位置によるデメリットや注意点

ドライバーに鉛を貼る位置で飛距離はどう変える?

・鉛の位置別での飛距離変化と方向性調整

・ドライバーの飛距離アップに繋がる貼る場所

・鉛によるバランス変化と振りやすさ

ドライバーに鉛を何グラム貼るのが効果的?

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

ドライバーに鉛を貼る際は、少量から始めることが最も効果的な方法です。具体的には「2グラム前後」から試すのが一般的とされています。多くのゴルファーがこの少量でスイングや打球の変化を感じ取ることができます。

その理由は、わずか2グラムの鉛でもクラブ全体のバランスが変わり、振ったときの感覚やヘッドの動きに明確な違いが出るからです。特にドライバーは長くてヘッドが大きいため、少しの加重でも影響を受けやすい構造になっています。スイング中のヘッドの挙動に敏感な人ほど、0.5グラム単位での調整が有効とされます。

例えば、クラブのヒール側に2グラムの鉛を貼ると、トゥ側が軽くなり、スイング時にフェースが閉じやすくなるため、スライスの軽減につながります。逆にトゥ側に貼れば、ヘッドが返りづらくなりフックを防ぎやすくなります。このように「たった数グラム」でヘッドの挙動が変わるため、最初から大量に貼るのはおすすめできません。

また、貼る量を増やしすぎると、クラブ本来のバランスが崩れてしまい、結果として振りづらさや飛距離の低下につながることもあります。これは特に初心者にとってありがちなミスです。

さらに、クラブのバランス指標であるスイングウェイトは、2グラムの鉛で約1ポイント変化すると言われています。例えば、D2のクラブに2グラムの鉛を追加すれば、D3程度の重さになります。この変化は振った瞬間に「ヘッドが重くなった」と感じられるレベルです。

貼る場所や自分のスイング傾向によって必要な重さは異なりますが、まずは2グラム以下の範囲で貼ってみて、実際の球筋やフィーリングを確認しながら、徐々に微調整していくのが理想的です。場合によっては、1グラム未満でも充分な効果が得られることもあります。

したがって、ドライバーに鉛を貼る場合は「少量で始めて、段階的に調整する」という慎重なアプローチが重要です。無理に重くしようとせず、自分のスイングに合った量を見極めることが、鉛の恩恵を最大限に活かすポイントとなります。

鉛の位置別での飛距離変化と方向性調整

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

ドライバーに鉛を貼る位置によって、飛距離や方向性は大きく変わります。貼る場所の選び方ひとつで、スライスが改善したり、弾道が安定したりするため、適切な位置調整が非常に重要です。

まず、ヒール側に鉛を貼ると、ヘッドのトゥ側が軽くなり、インパクト時にフェースが返りやすくなります。この影響により、スライスを防ぎ、ボールがつかまりやすくなる傾向があります。特にスライスが多いアマチュアゴルファーには効果的な位置といえるでしょう。また、ヒール側に加重することで重心距離が短くなり、クラブコントロールもしやすくなる点が特徴です。

一方で、トゥ側に鉛を貼ると、フェースの返りが抑制され、ヘッドが開きやすくなるため、フックやチーピンの抑制に有効です。これにより左へのミスが減少し、真っすぐ打ち出しやすくなります。ただし、トゥ側が重くなりすぎると、ヘッドの戻りが遅れてスライスが悪化するケースもあるため、貼りすぎには注意が必要です。

次に、ヘッド後方(バックセンター)に鉛を貼ると、重心が後方に移動し、打ち出し角が高くなります。その結果、ボールが上がりやすくなり、高弾道によるキャリー増加が期待できます。特に、打ち出し角が低すぎて飛距離を損している方にはおすすめの位置です。

反対に、フェース寄り(ヘッド前方)に貼ると、重心が浅くなりスピン量が減少。これにより吹き上がりを抑えられ、弾道が低くなるため、風の影響を受けにくい直進性のある球を打ちやすくなります。飛距離が伸び悩む要因がスピン過多である場合、この貼り方が有効です。

また、斜めヒール後方やトゥ後方といった「複合的な位置」に貼ることで、つかまりと打ち出し角の両方を調整することも可能です。例えば、ヒール後方に貼ることで、スライス防止と弾道アップの効果を同時に得られます。

ただし、どの位置も貼りすぎるとクラブのバランスが大きく変わり、スイングリズムに悪影響を与える場合があります。したがって、位置の選定と貼る量は常にセットで考える必要があります。

このように、鉛の貼る場所ごとに得られる効果は異なるため、自分の球筋や悩みに応じて位置を選び、少量から貼って試していくことが大切です。位置別の効果を理解すれば、鉛を使ったクラブ調整がより合理的かつ効果的に行えるようになります。

ドライバーの飛距離アップに繋がる貼る場所

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

ドライバーで飛距離を伸ばすために鉛を貼る場合、ソールの後方中央部分が最も効果的な位置とされています。この位置に鉛を貼ることで、打ち出し角を上げる効果が得られ、キャリー(空中を飛ぶ距離)が伸びやすくなるためです。特に、打ち出しが低すぎるゴルファーや、ボールが早く落ちてしまう傾向のある人にとっては、シンプルで現実的な改善方法になります。

この貼り方によってクラブの重心が後ろへ下がるため、いわゆる「深重心」の状態が作られます。深重心になるとフェースのロフト角がインパクト時にやや開きやすくなるため、ボールに高さが出やすくなります。その結果、キャリーが伸びてトータル飛距離も向上しやすくなるのです。

さらに、後方に重心があることでスイートスポットも広がり、ミスヒットに強くなるという副次的な効果もあります。つまり、芯を外したとしてもある程度の飛距離を維持できるというわけです。これはアマチュアゴルファーにとって非常にありがたいポイントと言えるでしょう。

一方で、注意しておきたい点もあります。後方に鉛を貼りすぎると、重心が下がりすぎてスピン量が増えてしまうことがあります。スピン量が過剰になると、ボールが吹き上がってしまい、逆に飛距離をロスするケースもあるためです。加えて、貼る位置によってはヘッドの戻りが遅くなり、フェースが開いてスライス回転が強くなることもあります。

このようなリスクを防ぐためには、鉛の重さを「2グラム前後」にとどめ、小さくカットしたシール状の鉛を使って微調整しながら貼るのが理想的です。また、貼る位置をわずかにずらすだけでもクラブの挙動が変わるため、練習場で何度か試打しながら最も安定して飛距離が出るポイントを見つける作業が必要になります。

貼る量と場所のバランスが取れていれば、飛距離アップは現実のものとなります。クラブの性能を根本から変えることなく、手軽に試せるチューニング方法として、後方中央への鉛貼りはぜひ一度試してほしい選択肢です。

鉛によるバランス変化と振りやすさ

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

鉛を貼ることで得られる大きな変化の一つが、クラブ全体の「バランス」や「振り心地」の変化です。クラブの重さそのものではなく、スイング時に感じるヘッドの重さの割合、つまりスイングバランスが変わることが、振りやすさに大きな影響を与えます。

クラブのスイングバランスは「D1」や「D2」といった表記で表され、一般的に鉛を2グラム貼ると約1ポイントバランスが重くなります。この小さな数値の変化でも、実際のスイング感覚には大きな差が生まれます。例えば、バランスが重くなることで、ヘッドの動きを感じやすくなり、テンポをゆったりとしたスイングにしやすくなります。これは、振り急ぎの癖がある人や、スイングが安定しにくい人にとって特に有効です。

一方で、バランスが重くなりすぎると、クラブが「振り遅れ」やすくなります。これは特にヘッドスピードがそれほど速くないゴルファーにとっては逆効果になる可能性があります。そのため、鉛の貼りすぎには十分注意が必要です。貼る量は1〜2グラムから始め、スイング中に手元のスピードとヘッドの動きのバランスが取れているかを確認しながら調整するとよいでしょう。

また、バランスを調整するもう一つの方法として、「グリップ下」など手元側に鉛を貼るという手段もあります。これをカウンターウェイトと呼びますが、手元側に鉛を加えることで、スイングバランスを軽く感じさせ、クラブを扱いやすくする効果があります。特に手打ちになりがちな人には、振りやすさの改善としてこの方法も選択肢に入ります。

鉛を貼る位置がシャフトのどの位置なのかによっても変化の質は異なります。例えば、シャフトの中腹やヘッド寄りに貼るとクラブがやや重く感じられ、操作に粘りが出るようになります。一方で、グリップ寄りに貼ると手元が安定し、ヘッドが走りすぎることを抑制できることがあります。

このように、鉛を使ったバランス調整は「クラブが自分に合っていない」と感じたときに有効な対策となります。ただし、やみくもに貼るのではなく、スイングの特徴や自分が求めるクラブの挙動をしっかりイメージしたうえで調整することが大切です。少しずつ変化を加え、振りやすくなるポイントを探ることが、鉛調整を成功させる鍵になります。

ドライバーに鉛を貼るプロ実例と位置ごとの効果

・スライス防止:ヒール側へ貼る理由

・トゥ貼りでフック・チーピン対策

・シャフト側やグリップ下の貼り方

・ドライバーに鉛を貼るデメリット位置

・ドライバー向け鉛シートのおすすめ3選

ドライバーに鉛を貼るプロの使用例

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

プロゴルファーの間では、ドライバーに鉛を貼るという調整方法は今も日常的に行われています。現在は多くのドライバーに可変ウェイト機能が搭載されていますが、それでも「鉛」を使った微調整は必要とされており、その理由はクラブの重さやバランスを0.5グラム単位で細かくコントロールできるからです。

例えば、クラブデザイナーでありクラフトマンとしても知られる宮城裕治氏は、多くのツアープロのクラブ調整に携わっており、鉛の活用は非常に繊細かつ戦略的であると語っています。彼によれば、プロはクラブの重心位置を大きく変えるというより、重心角というヘッドの返りやすさに関わる角度を調整するために鉛を使うのです。これはクラブを横に寝かせたとき、フェース面がどれだけ下を向くかという角度で、トゥ側に貼れば開きやすく、ヒール側に貼ればフェースが被りやすくなります。

また、女子プロの都玲華選手は、ドライバーに鉛を「5枚」重ねて貼っていることで注目を集めています。使用しているヘッドは『スリクソンZX5 MK II』で、ソールの中央に鉛を自らの手で貼ることで「振ったときの軽さを解消し、手元の浮きを防ぐ」目的があるとのことです。このように、自分の感覚に合わせて繊細な微調整をしていく姿勢は、プロならではのこだわりといえます。

他にも、プロの中には可変ウェイトを取り外して鉛で調整する選手も存在します。可変機構によってヘッド重量が重くなるのを嫌い、よりシンプルで確実な調整を求めて鉛を選ぶケースです。たとえば、ヘッドのヒール側に元々8グラムの可変ウェイトがあるクラブに、あえて2グラムの鉛を追加して「10グラム」としてバランスを取るという使い方もあります。このような調整により、プロは構えたときの違和感を最小限にし、振りやすさと方向性を両立させています。

貼り方においても、プロは1グラム以下の鉛を細かくカットし、クラブの形状に沿うように丁寧に貼ります。見た目に違和感が出ないような工夫もしており、あくまでクラブの機能性を損なわず、あくまで“感覚”に寄り添った微調整をしていることがわかります。

このように、ドライバーに鉛を貼るという方法は、プロの現場において今なお現役の技術です。道具の性能に頼るだけでなく、スイングとの相性や感覚を大切にする彼らの姿勢から、アマチュアゴルファーも多くの学びを得ることができるのではないでしょうか。鉛の重さ、貼る位置、貼り方まで、一つひとつが成果に直結する繊細なセッティング。その積み重ねが、彼らの高い再現性と安定したパフォーマンスを支えているのです。

スライス防止:ヒール側へ貼る理由

出典元: amazon

ドライバーでスライスが頻発するゴルファーにとって、鉛をヒール側に貼ることは効果的な対策の一つです。この貼り方によってフェースの返りがスムーズになり、ボールが右方向へ飛び出すのを抑える効果が期待できます。ではなぜヒール側なのか、詳しく見ていきましょう。

スライスとは、インパクト時にフェースが開いて当たることで、ボールが右へ曲がる現象を指します。この原因の多くは、スイング中にヘッドが返るタイミングが遅れ、フェースが開いたままインパクトを迎えてしまうことにあります。特にシャフトが長く、重心距離が長い現代のドライバーは、この「フェースの返り遅れ」が起こりやすく、スライスに悩む人が増えているのが現実です。

ここでヒール側に鉛を貼ると、クラブヘッドのトゥ側が相対的に軽くなり、振り抜き時にトゥが先行して戻りやすくなります。つまり、フェースが閉じやすくなるというわけです。これによってボールのつかまりが良くなり、スライス回転が抑制される仕組みとなっています。

また、ヒール側に貼ることで、クラブの重心角が大きくなります。これは、フェースがシャフト軸に対してどれだけ傾いているかを示す角度で、この角度が大きいほどフェースが自然に閉じやすくなる傾向があります。ヒール側に鉛を貼ると、この重心角が増し、インパクト時にヘッドがスクエア、もしくはややクローズの状態でボールをとらえやすくなるのです。

ただし、注意点もあります。貼りすぎるとクラブバランスが極端に変わり、逆に振りにくくなってしまうことがあります。スイングテンポが乱れたり、ダフリの原因になる可能性もあるため、まずは1~2グラムから様子を見るのが無難です。また、アイアンではスライス防止に鉛を使うことはあまり推奨されていません。というのも、ドライバーほど慣性モーメントが大きくなく、構造上、スイング調整やセットアップで解決できる場合が多いためです。

このように、ヒール側に鉛を貼ることで、ヘッドの動きを補正し、スライスの抑制につなげることができます。スイングをいじらずとも弾道を改善できる方法として、試してみる価値は十分にあるといえるでしょう。重要なのは、少量ずつ調整しながら、自分のスイングに合ったベストな貼り位置を見つけることです。

トゥ貼りでフック・チーピン対策

出典元: amazon

ドライバーショットで左へ急激に曲がる「フック」や「チーピン」に悩んでいる場合、トゥ側に鉛を貼ることでヘッドの動きを穏やかにし、ボールの過度なつかまりを抑えることができます。特にスイング中にフェースが早く閉じてしまう傾向がある方にとって、トゥへの鉛貼りは有効な手段です。

フックやチーピンの多くは、フェースが閉じすぎた状態でインパクトを迎えることで発生します。特にインサイドアウト軌道で振っている場合、フェースが返りすぎると、ボールは極端に左方向へ飛び出してしまいます。このようなケースでは、トゥ側に鉛を貼ることで、ヘッドの返りを一瞬だけ遅らせることができ、フェースの閉じすぎを防ぐ効果が得られます。

鉛をトゥ側に貼ると、その部分の慣性モーメントが増し、ヘッドが返るスピードがわずかに鈍化します。この「もたつき」が意図的に生まれることで、結果的にフェースが開き気味でインパクトを迎えられ、ボールが左へ行きすぎるのを抑えられるのです。プロの中には、この“もたつき”をあえて利用して振り遅れのタイミングをコントロールしている選手もいます。

ただし、貼る量には注意が必要です。トゥに1グラムの鉛を貼るだけでも、クラブバランスが1.5ポイントほど重く感じられることがあります。そのため、貼りすぎると極端に振りづらくなり、クラブの本来の特性を損なってしまう恐れがあります。まずは0.5〜1グラムから始めて、振り心地やボールの飛び方を確認しながら微調整するのが基本です。

また、貼る位置も重要です。単にトゥの先端ではなく、フェース寄りのトゥ側に貼ることで、より効果的にフェースの閉じを抑えることができます。クラブの形状に合わせて、なるべく目立たないように貼りつつ、ピンポイントに重みを加えるのが理想です。

この方法は、スイングを大きく変えることなく、道具の微調整で弾道をコントロールできる点がメリットです。一方で、根本的なスイングミスをカバーするだけの“対症療法”であることも理解しておく必要があります。継続的なフックやチーピンに悩んでいる場合は、スイングの軌道やグリップの見直しも並行して行うことが望ましいでしょう。

以上のように、トゥへの鉛貼りはフック対策として非常に有効な手段です。自分のスイングタイプやボールの飛び方をしっかり観察した上で、無理のない範囲で試してみると良いでしょう。

シャフト側やグリップ下の貼り方

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

ドライバーの調整において、鉛を貼るのはヘッド部分だけではありません。シャフト側やグリップ下に貼る方法も非常に効果的なチューニング手段の一つです。特に、クラブ全体の重さはそのままに、スイングバランスを調整したい場合に有効です。

まず、シャフトに鉛を貼る目的は「カウンターバランス」を取ることにあります。カウンターバランスとは、ヘッド側が重すぎて振り遅れが起きたり、スイングリズムが合わないときに、グリップ寄りに重さを加えて手元を安定させる調整方法です。このことで、クラブ全体の重さは変わっても、スイング中のバランスを軽く感じさせることができます。

具体的な貼り方としては、グリップエンドから3~5センチ下のシャフト部分に、細長くカットした鉛テープを1〜2グラム貼るのが一般的です。シャフトが細く湾曲しているため、貼るときには隙間ができないようにしっかりと圧着させ、必要に応じてヘラなどで密着させます。また、鉛をシャフトに巻く際は、シャフトの全周に均等に貼ることで振り抜きの感覚を一定に保てます。

この方法は、以下のような悩みを抱えているゴルファーに適しています。

-

ドライバーのヘッドが重く感じて振りにくい

-

切り返しのタイミングが早くなりがち

-

手打ちになってしまい、ミート率が下がる

-

スイングテンポをゆったりさせたい

特に手元側が軽すぎると、スイング中に手先でクラブを操作してしまいやすくなり、結果としてフェースの向きやタイミングにブレが生じやすくなります。グリップ下に鉛を貼ることで、クラブの重みを手で感じやすくなり、スイング全体が安定する効果が期待できます。

ただし、貼る量には注意が必要です。グリップ下に3グラム以上の鉛を貼ると、逆にクラブのバランスが崩れ、ヘッドの操作性が落ちる場合があります。貼った後は、何球か試打して「重さを手元で感じる」感覚を確認することが大切です。

このように、シャフト側やグリップ下の鉛貼りは、クラブの特性を根本から変えることなく、手元側の安定感と振りやすさを向上させる便利な手法です。特別な工具や調整機器を使わずに手軽に試せるため、クラブの扱いやすさを改善したいときに検討してみるとよいでしょう。

ドライバーに鉛を貼るデメリット位置

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

鉛を使ったクラブ調整は効果的な方法ですが、貼る位置を誤ると逆効果になることがあるため注意が必要です。ここでは特に「避けるべき貼り方」や「貼らないほうがいい位置」について解説していきます。

まず明確に避けなければならないのは、クラブフェース面への鉛の貼り付けです。これはルール上の問題で、フェース面に何かを貼ること自体が不正改造と見なされます。ラウンド中に鉛を貼り替えたり、はがしたりするのもルール違反に該当するため、事前の準備段階で正しい位置に貼ることが求められます。

次に注意したいのが、「トゥ先端」「極端なヒール寄り」「ヘッド上部」といった極端な位置に鉛を貼ることです。こうした場所に鉛を貼ると、クラブのバランスが大きく崩れ、スイングテンポやヘッドの挙動に悪影響を及ぼします。たとえば、トゥ先端に重さが偏るとヘッドの返りが遅れすぎて、フェースが開いたまま当たるリスクが高まります。また、ヒール側に貼りすぎるとフェースが急激に閉じて、チーピンなどのミスショットにつながることもあります。

さらに、貼る量が多すぎること自体にもデメリットがあります。鉛を3グラム以上貼ると、ヘッドの重量増加によってクラブバランスが一気に変わり、振り遅れが顕著になります。重くなったクラブに対応しきれず、タイミングが合わないままミスを連発するケースも見られます。こうした状態になると、鉛を使った微調整のはずが、逆にスイングを壊す原因にもなりかねません。

特に初心者や体力に自信のないゴルファーの場合、重心が前後左右に偏ったクラブを無理に振ろうとすると、本来のスイングを崩してしまう恐れがあります。鉛貼りはあくまで微調整のための手段であり、貼る量・貼る場所を慎重に選ぶことが必要です。

加えて、貼る位置によってはクラブの「慣性モーメント」にも影響を与えるため、結果として意図しない飛び方になることもあります。これは、もともとヘッド設計で最適化されたバランスが崩れることによるもので、特に最新の高慣性ドライバーではその傾向が顕著です。

このようなデメリットを避けるためには、最初から大きく貼らず、0.5~1グラム単位で少しずつ調整していくことが基本です。振りやすさや打球傾向を観察しながら、バランスを保ったまま補正していく作業が求められます。

まとめると、鉛の貼り方には明確な「NG位置」が存在し、貼る場所を誤ると逆に飛距離や方向性が悪化する恐れがあるということです。正しい位置に、適量を、目的に応じて貼る。この基本を守ることが、鉛調整で最大の効果を得るための鍵となります。

ドライバー向け鉛シートのおすすめ3選

イメージ図 by ゴルフクラブインサイツ

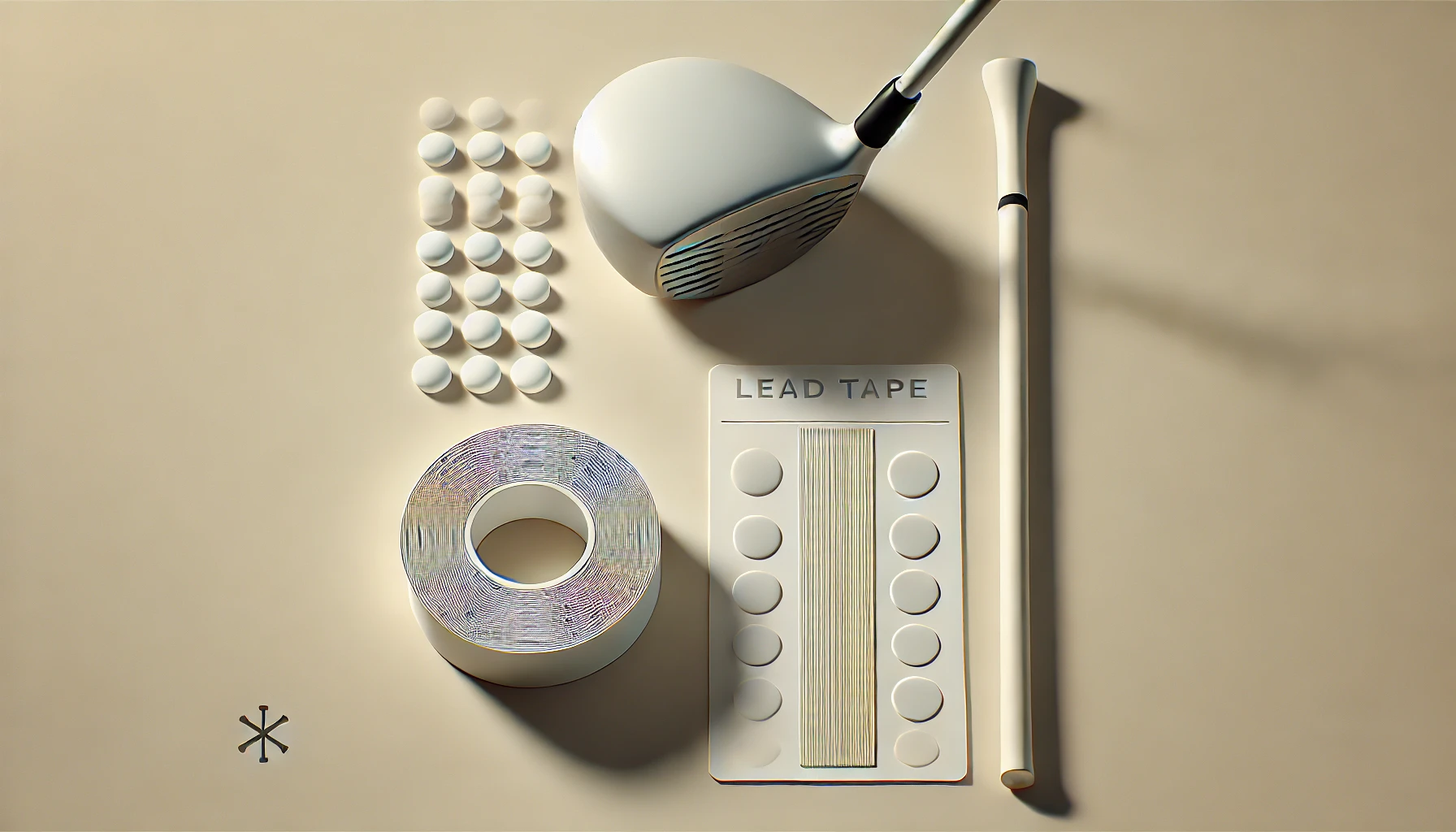

ドライバーに鉛を貼って弾道やスイングのフィーリングを調整したいとき、どんな鉛シートを使うべきか迷ってしまう人も多いはずです。実は、鉛シートには厚さ・形状・粘着力などに違いがあり、目的に合ったものを選ぶことで作業のしやすさや効果の出やすさが大きく変わります。ここでは、初めて使う人にも扱いやすく、品質面でも信頼できる鉛シートを3種類ご紹介します。

タバタ ゴルフ ウェイトバランス鉛シール

ゴルフ用鉛シートとして非常に定番の製品です。1枚あたり2.5グラムであらかじめカットされており、初心者でも貼りやすい点が特長です。形はラウンド型で、ドライバーのソール部分にもフィットしやすく、見た目の違和感もほとんどありません。

また、粘着力が強すぎず、貼り直しが可能な点も安心材料となります。クラブバランスを調整する目的で、1枚ずつ重ねて微調整する方法に適しており、ゴルフショップやオンラインでも手に入りやすい製品です。特に「まず試してみたい」という方におすすめのアイテムといえるでしょう。

fogman ゴルフ用 鉛テープ

こちらの鉛シートは、1枚3.0グラムのプレカットタイプで、細長い長方形に成形されているのが特徴です。複数枚を貼り合わせやすく、ソールのカーブやクラブの形状に合わせて自由に配置できます。

薄さに優れており、ドライバーに貼っても段差が目立ちにくいため、見た目を気にする方にも適しています。貼った部分をしっかり圧着すれば、ラウンド中に剥がれる心配も少なく、耐久性にも優れています。自分好みに貼り方を工夫したい方に向いている商品です。

ロールタイプ 鉛シート

プロやクラフトマンが使用することの多い業務用に近いタイプです。特徴はなんといっても、ロール状で自由にカットできる点にあります。厚みや幅を調整しながら、自分だけのバランス調整が可能となるため、細かい調整をしたい上級者にも好評です。

粘着面が強力で、ヘッドのカーブにも密着しやすく、叩いてなじませることでしっかりと固定できます。必要な分だけ少しずつ使えるため、コストパフォーマンスも高く、複数本のクラブに使いたい人や、練習場で頻繁に貼り替える人にもおすすめです。

これら3製品は、いずれも信頼性が高く、クラブの特性を壊さずに微調整できる優秀な鉛シートです。ドライバーの性能を引き出すために、まずは使いやすいものから試して、自分に合った貼り方やバランス調整を見つけていきましょう。大切なのは、貼ること自体よりも「なぜ貼るのか」「どう変化するのか」を理解して選ぶことです。

ドライバーに鉛を貼る位置と飛距離の関係をプロが総括

記事のポイントをまとめます。

✅鉛は2グラム前後から貼り始めるのが基本

✅ヒール側に貼るとフェースが返りやすくスライス防止に効果

✅トゥ側に貼るとヘッドが返りにくくなりフック防止に有効

✅バックセンターに貼ると高弾道でキャリーを伸ばしやすい

✅フェース寄りに貼るとスピンが減り低弾道で風に強くなる

✅ヘッドの貼り位置によって飛距離と方向性が大きく変わる

✅グリップ下に貼ると手元が安定し振りやすさが向上する

✅鉛2gでスイングバランスが約1ポイント変化する

✅プロは0.5g単位の貼り分けで重心角を細かく調整している

✅ソール中央への貼り付けは飛距離アップを狙う定番の方法

✅貼りすぎるとバランスが崩れ振り遅れやミスショットの原因になる

✅避けるべき位置はクラブフェース面やトゥ先端など極端な部分

✅プロはクラブ形状に沿って目立たないように貼る工夫をしている

✅慣性モーメントが大きい現代ドライバーは貼る位置に敏感である

✅初心者は可変ウェイトより鉛の微調整のほうが扱いやすい場合がある

関連記事:

・自分に最適なドライバーシャフトの選び方:硬さ選定が飛ぶ秘訣

・ドライバー用シャフトをスチールにするメリットとおすすめの選び方

・ピンg430ドライバーシャフトのモデル別おすすめ:10kも対応

・飛んで曲がらない名器ドライバーの失敗しない選び方:中古からも厳選

・歴代参考!ドライバー飛距離ランキング:本当に飛ぶドライバーはこれ

・ゴルフのドライバー飛距離を伸ばす方法と年代別の改善ポイントを解説

・ドライバーでハンドファーストとハンドレイトはどちらが正解か?

・ドライバーのシャフトの長さ硬さの選び方とその相関関係も解説

・ドライバーの飛ぶランキングで選ぶ最強モデル!中古からも厳選

・スライスしないドライバーに最強の打ち方とシャフト調子の極意を伝授

参考資料:

・日本ゴルフ協会(JGA) 用具規則

・GOLF TODAY「ドライバーに鉛1枚貼るのがルール違反になる!?」

・Honda GOLF「スライサーは鉛を貼ったらダメ!? 宮城裕治さんが教えてくれた正しい貼り方」